Aunque no pertenecía a ningún grupo de riesgo, la periodista Wudan Yan recibió una llamada de una amiga enfermera para ofrecerle una dosis de Moderna y evitar que se desaprovechara a causa de un congelador estropeado. No fue la única. ¿Qué habría hecho usted? El dilema ético está servido

Alrededor de las 22 horas del jueves de hace un par de semanas, recibí una llamada de una amiga con la que suelo intercambiar mensajes de texto, por lo que una llamada no era lo habitual. Suponiendo que era una emergencia, respondí de inmediato.

Me dijo que un amigo de su amigo (un trabajador sanitario que aquella noche estaba administrando vacunas contra la COVID-19) buscaba a personas que quisieran recibirla. Un congelador con 1.600 dosis de la de Moderna se acababa de estropear. Al estar basada en la nueva tecnología de vacunas de ARNm, que necesita refrigeración especial: se debe almacenar entre -25 ° C y -15 ° C. Cuando empieza a descongelarse, se tiene que administrar en cuestión de horas. Al finalizar su corta vida de 12 horas, se vuelve inservible.

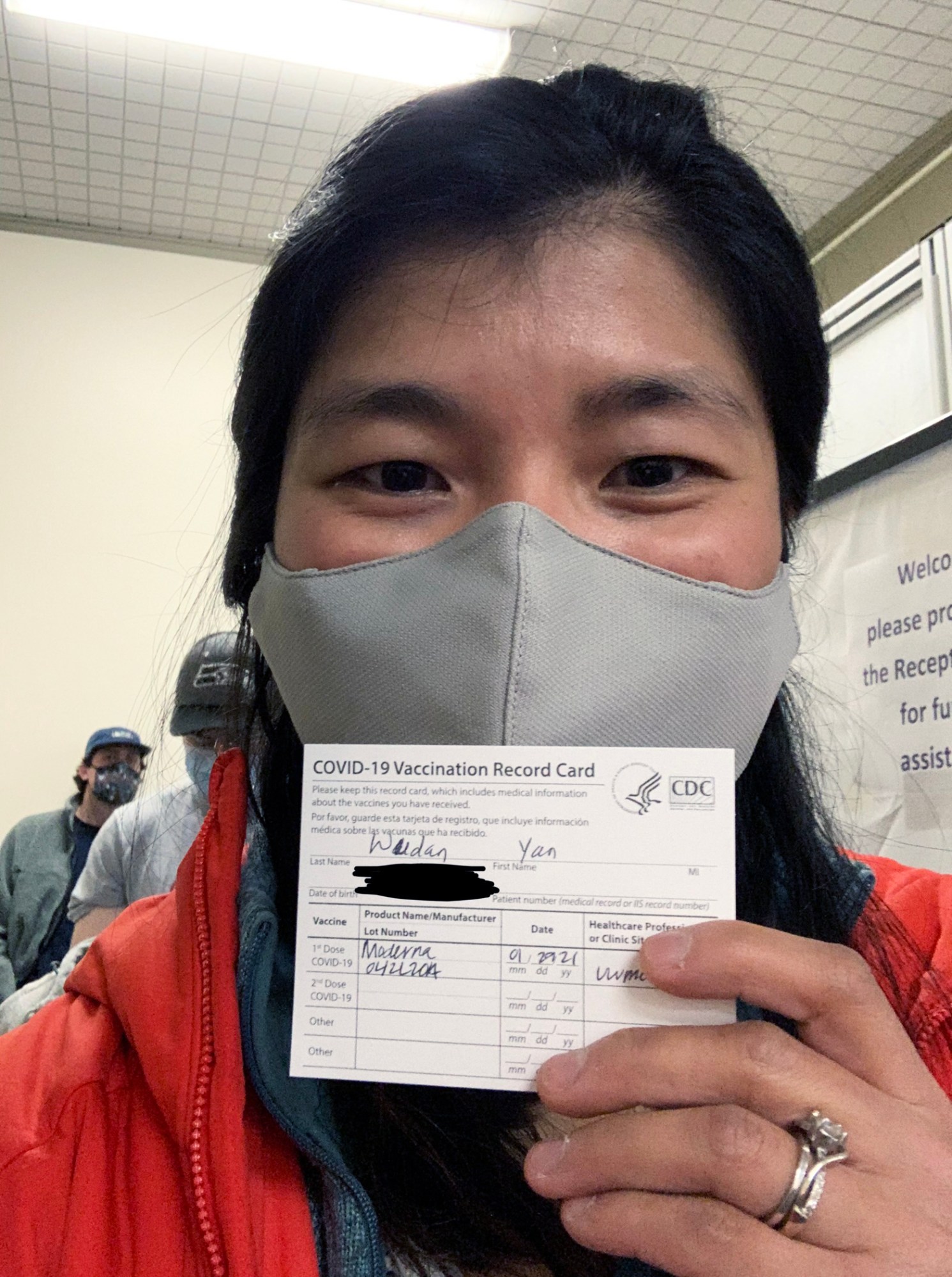

Foto: Wudan con su tarjeta de registro de vacunación. Crédio: cortesía de la autora

Vivo en Seattle (EE. UU.), donde, igual que en el resto de Estados Unidos, el proceso de la vacunación ha sido caótico. Los trabajadores sanitarios han tenido que lidiar con indicaciones constantemente cambiantes sobre la disponibilidad de las dosis y las personas a las que podían vacunar.

En aquel momento, mi estado estaba inmerso en la vacunación del grupo de trabajadores sanitarios de alto riesgo y personal de primera respuesta, además de los residentes y el personal de centros de vida comunitaria. Pero, desde la semana previa, la campaña se había expandido a todas las personas mayores de 65 años, así como a los mayores de 50 que viven en hogares con varias generaciones.

Aunque el personal del hospital intentaba llamar a los que tenían la prioridad, la mayoría eran personas mayores que, a esas horas, probablemente ya estaban dormidas, por lo que también crearon una lista de sustitutos. Mi amiga me preguntó directamente: "¿Quieres que añadan tu teléfono a esa lista?"

Como periodista que lleva casi un año escribiendo sobre esta pandemia, yo sabía lo importante que sería recibir la vacuna contra la COVID-19. Mi esposo y yo tenemos más de 30 años y no sufrimos ninguna patología previa, lo que nos coloca justo al final de la cola de vacunación. (Algunos estados están presionando para incluir a los trabajadores de los medios de comunicación en los grupos prioritarios, pero eso no pasa en el nuestro).

De inmediato me puse a pensar en la cuestión ética de la oferta. En circunstancias normales, ¿me quedaría con las dosis de otra persona? Y es que, en realidad, esas 1.600 dosis de vacuna estaban destinadas a otras personas.

¿Tengo la obligación moral de proteger a otros miembros de mi comunidad convirtiéndome en una persona inmunizada más? Desde luego que sí, y hay quien argumenta que es mejor que cualquiera se vacune aunque no sea su turno que llegar al punto de tener que desperdiciar las dosis. Si alguien la rechaza, no hay garantía de que se le administre a otra persona prioritaria. Y lo que es peor, también podría desecharse si la persona no llega a tiempo a su turno. En aquel momento en particular, esas 1.600 dosis estaban en peligro y podían acabar desaprovechadas. Le dije a mi amiga que nos pusiera a mi esposo y a mí en la lista de espera.

Unos minutos más tarde, mi amiga me mandó un nuevo mensaje de texto: "Mi amigo dice que deberíamos acudir al hospital y que puede que haya mucha cola, pero nos la darán". Yo acababa de salir de la ducha y me puse lo primero que encontré. Mi marido, a punto de irse a la cama, también se animó.

El campus noroeste del Centro Médico de la Universidad de Washington (EE. UU.) está a poca distancia en coche desde mi casa. Había estado allí casi un año antes, escribiendo una pieza sobre los espacios autocovid para The New York Times. Me sorprendió la cantidad de coches que se dirigían a la clínica de vacunas. La cola de personas ya llegaba hasta la calle.

Minutos antes de entrar al edificio, un sanitario salió con unos tickets. En la cafetería, con estos tickets me hubiera tocado un sándwich. Pero aquí, el decolorado ticket amarillo era como un premio, ya que me iba a permitir acceder una de las tan deseadas dosis de vacuna.

Los que teníamos un ticket íbamos por los sinuosos pasillos del hospital, que ya estaban llenos de gente que había llegado antes que nosotros. Me crucé con personas que parecían de mi edad, con algunos estudiantes universitarios y con otros que parecían que pertenecían a los grupos prioritarios. Recé para que este alboroto nocturno en los pasillos hospitalarios mal ventilados no se convirtiera en un evento de gran contagio.

A las 23:26, una enfermera nos dijo que habían empezado a vacunar. La cola finalmente comenzó a moverse despacio, pero sin parar. A la 1 de la madrugada del 29 de enero, recibí mi primera dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19. Tuvimos que esperar 15 minutos por si notábamos alguna reacción inmediata a la vacunación y luego nos fuimos. Para entonces, la cola ya daba la vuelta alrededor de muchos bloques.

Mientras estaba en la cola, me enteré a través de Twitter de que las dosis que se tenían que administrar con urgencia se habían repartido entre tres hospitales locales. Se publicó un llamamiento para pedir cita en Twitter, en un intento de buscar a más personas de los grupos prioritarios. Pero las dosis iban a caducar en poco tiempo. Alrededor de las 3 de la madrugada, los sanitarios buscaban a cualquier persona para vacunar. Una mujer de 75 años que dirige una guardería salió de su casa en chanclas. La vacunaron en la esquina de una calle.

Lo que sucedió en Seattle fue lo mismo que había pasado unas semanas antes, cuando un congelador en un hospital del norte de California (EE. UU.) que contenía 830 dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 empezó a funcionar mal y el personal médico decidió que lo mejor sería inyectar cada una de esas dosis a cualquier persona disponible, independientemente de su nivel de prioridad.

Mi experiencia nocturna de vacunación me provocó una extraña mezcla de alivio y culpa. Me sentí aliviada de estar a un paso más de ser segura para las personas de mi alrededor, al mismo tiempo que reconocía que mi privilegio social, el acceso a la tecnología y el vehículo me habían dado una gran ventaja. Si algo parecido volviera a ocurrir, algo bastante probable dado lo sensibles que son estas vacunas, los de la cola serían más parecidos a mí: ¿con contactos de algunos sanitarios y capaces de dejar lo que estén haciendo y acudir rápidamente a un hospital?

La especialista en ética médica del Baylor College of Medicine en Houston (EE. UU.), Stephanie Morain asegura que, aunque es mejor aprovechar las dosis que dejar que se desperdicien, hay formas de usarlas para garantizar que su asignación no agrave los problemas de falta de privilegios y acceso.

Algunos sitios de vacunación en EE. UU. han establecido sistemas oficiales de registro. La experta explica: "Los miembros de la comunidad pueden estar en la lista de espera, y la distribución no prioriza a los que conocen a la enfermera que está de guardia ese día, sino va en función de los criterios oficiales. Para mí, eso es más justificable desde el punto de vista ético".

Aunque lo que sucedió en mi vacunación nocturna en Seattle fue un símbolo de muchos fracasos en la organización de la vacunación, también nos demostró que "querer es poder". Las dosis iban a caducar y la comunidad tenía que actuar. El personal de enfermería y otros trabajadores de primera línea se movilizaron a llamar a voluntarios para administrarles las vacunas casi de inmediato.

Hacia el final de la noche, cuando ya quedaban pocas dosis, una sanitaria del hospital afirmó que había visto a personas más jóvenes ceder su sitio en la cola a personas mayores. A las 3:30 de la madrugada del 29 de enero, ya no se tuvo que tirar ninguna dosis. El círculo de protección se acababa de ampliar.