Es 25 de junio y estoy temblando en mi ropa interior de laboratorio en Fort Worth, Texas (EE UU). Libby Cowgill, una antropóloga enfundada en un gran abrigo, me ha llevado junto con mi camilla a una habitación de paredes metálicas ajustada a 4 °C. Un ventilador ruidoso me golpea desde arriba y extrae los restos de mi calor corporal a través de la malla de la camilla desde abajo. Un respirador grande se ajusta firmemente sobre mi nariz y boca. El dispositivo rastrea el CO2 en mis exhalaciones, un indicador de cómo mi metabolismo se acelera o se ralentiza durante el experimento. Finalmente, Cowgill retirará el respirador para introducir una sonda metálica, delgada como un cable, varios centímetros puntiagudos dentro de mi nariz.

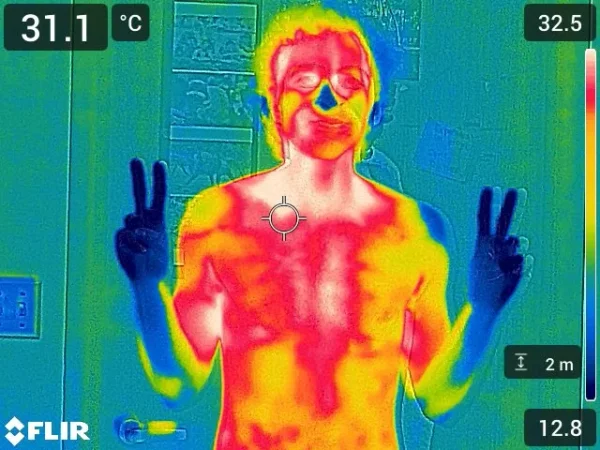

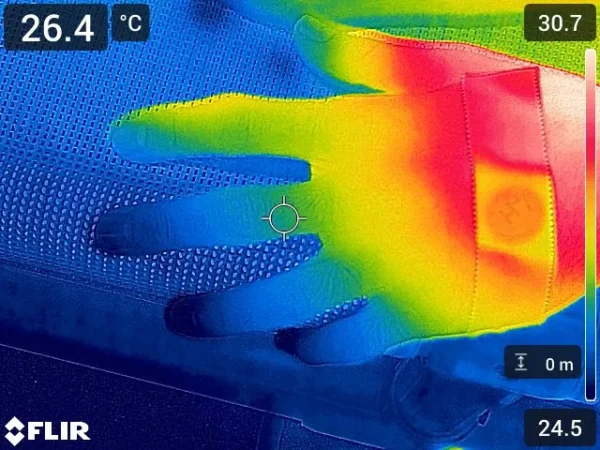

Cowgill y una estudiante de posgrado me observan en silencio desde la esquina de su llamada “cámara climática”. Unas horas antes me había sentado junto a ellos para observar cómo otro voluntario, un entrenador personal de 24 años, soportaba el frío. Cada pocos minutos, medían su temperatura cutánea con una cámara térmica, su temperatura central con una cápsula inalámbrica y su presión arterial, además de otras métricas que indicaban cómo su cuerpo afrontaba el frío extremo. Aguantó casi una hora sin temblar; cuando llega mi turno, tiemblo agresivamente en la camilla durante casi una hora seguida.

Estoy en Texas para aprender sobre este experimento que estudia cómo responden distintos cuerpos a climas extremos. “¿Cuál es el récord de la persona que ha empezado a temblar más rápido?”, pregunto en broma a Cowgill mientras me coloca dispositivos biométricos en el pecho y las piernas. Cuando salgo del frío, me sorprende: “Créalo o no, no ha sido la peor persona que hemos visto”.

El cambio climático nos fuerza a enfrentarnos a la compleja ciencia de cómo nuestro cuerpo interactúa con el medio

Cowgill es una antropóloga de unos 40 años en la Universidad de Misuri que en su tiempo libre practica levantamiento de pesas y enseña CrossFit. Es pequeña y fuerte, con flequillo oscuro y tatuajes geométricos. Desde 2022 pasa los veranos en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte de Texas revisando estos incómodos experimentos. Su equipo espera impulsar la ciencia de la termorregulación.

Aunque sabemos a grandes rasgos cómo las personas se termorregulan, la ciencia de mantenernos calientes o frescos está llena de lagunas. “Tenemos la imagen general. No tenemos muchos detalles para los grupos vulnerables”, dice Kristie Ebi, epidemióloga de la Universidad de Washington que ha estudiado calor y salud durante más de 30 años. “¿Cómo funciona la termorregulación si tienes una enfermedad cardíaca?”

“Los epidemiólogos tienen herramientas específicas que aplican a esta cuestión”, continúa Ebi. “Pero necesitamos más respuestas desde otras disciplinas”.

El cambio climático está sometiendo a personas vulnerables a temperaturas que ponen a prueba sus límites. En 2023 se cree que ocurrieron unas 47.000 muertes relacionadas con el calor en Europa. Los investigadores estiman que el cambio climático podría añadir 2,3 millones de muertes por calor en Europa este siglo. Eso ha elevado la importancia de resolver el misterio de qué ocurre exactamente en los cuerpos bajo condiciones extremas.

Fuente: Max G. Levy

Las temperaturas extremas ya amenazan grandes zonas del mundo. Poblaciones en Oriente Medio, Asia y África subsahariana afrontan habitualmente máximas que superan los niveles ampliamente aceptados de tolerancia humana al calor. También hay regiones del sur de EE UU, el norte de Europa y Asia que soportan mínimos sin precedentes: la helada de Texas en 2021 mató al menos a 246 personas, y en 2023 una ola polar hundió las temperaturas en la ciudad más septentrional de China hasta un récord hipotérmico de –53,3 °C.

Este cambio ya está aquí, y vendrá más. Los científicos del clima predicen que limitar las emisiones puede evitar que los extremos letales se extiendan a otros lugares. Pero si las emisiones siguen su curso, el calor intenso e incluso el frío alcanzarán más zonas de todos los continentes. Unos 2.500 millones de personas en las regiones más cálidas del planeta no tienen aire acondicionado. Cuando lo tienen, puede empeorar las temperaturas exteriores, intensificando el efecto isla de calor en las ciudades densas. Y ni el aire acondicionado ni los radiadores ayudan mucho cuando las olas de calor y las heladas colapsan la red eléctrica.

Mediante experimentos como el de Cowgill, investigadores de todo el mundo están revisando las reglas sobre cuándo los extremos pasan de incómodos a mortales. Sus hallazgos cambian cómo debemos pensar sobre los límites del calor y el frío, y cómo sobrevivir en un mundo nuevo.

Cambio incorporado

Los arqueólogos saben desde hace tiempo que antes soportábamos temperaturas más frías de lo que nadie imaginaba. Los humanos se adentraron en Eurasia y Norteamérica mucho antes de que terminara la última glaciación, hace unos 11.700 años. Fuimos los únicos homínidos que salieron de esa era. Los neandertales, los denisovanos y el Homo floresiensis se extinguieron. No sabemos con certeza qué mató a esas especies. Pero sí sabemos que los humanos sobrevivieron gracias a la protección de la ropa, las grandes redes sociales y la flexibilidad fisiológica. La resistencia humana a las temperaturas extremas está integrada en nuestro cuerpo, nuestro comportamiento y nuestro código genético. No estaríamos aquí sin ella.

“Nuestros cuerpos están constantemente en comunicación con el entorno”, dice Cara Ocobock, antropóloga de la Universidad de Notre Dame (Indiana, EE UU) que estudia cómo gastamos energía en condiciones extremas. Ha trabajado estrechamente con pastores de renos finlandeses y montañeros de Wyoming.

Pero la relación entre los cuerpos y la temperatura sigue siendo sorprendentemente un misterio para los científicos. En 1847, el anatomista Carl Bergmann observó que las especies animales crecen más en climas fríos. El zoólogo Joel Asaph Allen señaló en 1877 que los habitantes del frío tenían apéndices más cortos. Luego está el asunto de la nariz: en la década de 1920, el antropólogo británico Arthur Thomson teorizó que las personas en lugares fríos tienen narices relativamente largas y estrechas, para calentar y humidificar mejor el aire que inhalan. Estas teorías surgieron de observaciones de animales como osos y zorros, y otras posteriores se basaron en estudios que comparaban los cuerpos de poblaciones indígenas acostumbradas al frío con grupos de control de hombres blancos. Algunas, como las relacionadas con la optimización de la superficie corporal, tienen sentido: parece lógico que un cuerpo alto y delgado aumente la cantidad de piel disponible para eliminar el exceso de calor. El problema es que los científicos nunca han probado realmente estas ideas en humanos.

«Nuestros cuerpos están en constante comunicación con el medioambiente»

Cara Ocobock, antropóloga en la Universidad de Notre Dame (Notre Dame, EE UU)

Parte de lo que sabemos sobre la tolerancia a la temperatura procede de la ciencia racial de hace un siglo o de suposiciones de que la anatomía lo controla todo. Pero la ciencia ha evolucionado. La biología ha madurado. Las experiencias infantiles, los estilos de vida, las células grasas y los complejos bucles bioquímicos pueden contribuir a una imagen del cuerpo más maleable de lo que se imaginaba antes. Y eso está llevando a los investigadores a cambiar cómo lo estudian.

“Imagina a alguien muy alto, delgado y esbelto y lo pones en un clima frío, ¿va a quemar más calorías para mantenerse caliente que alguien bajo y robusto?”, dice Ocobock. “Nadie ha estudiado eso”.

Ocobock y Cowgill se asociaron con Scott Maddux y Elizabeth Cho en el Centro de Ciencias Anatómicas de la Universidad del Norte de Texas en Fort Worth. Los cuatro son antropólogos biológicos que también se han preguntado si las reglas propuestas por Bergmann, Allen y Thomson son realmente ciertas.

Durante los últimos cuatro años, el equipo ha estudiado cómo factores como el metabolismo, la grasa, el sudor, el flujo sanguíneo y la historia personal controlan la termorregulación.

Tu clima nativo, por ejemplo, puede influir en cómo afrontas los extremos de temperatura. En un estudio único sobre estadísticas de mortalidad en el Milán de los años ochenta, los italianos criados en el cálido sur sobrevivieron con más probabilidad a las olas de calor en el norte del país.

Tendencias similares han aparecido en climas fríos. Los investigadores suelen medir la tolerancia al frío por la cantidad de “grasa parda”, un tipo de grasa especializada en generar calor (a diferencia de la grasa blanca, que almacena energía). La grasa parda es una adaptación al frío porque produce calor sin necesidad de temblar. Los estudios la han relacionado con vivir en climas fríos, especialmente en edades tempranas. Wouter van Marken Lichtenbelt, fisiólogo de la Universidad de Maastricht (Países Bajos) que descubrió junto a otros compañeros la grasa parda, ha demostrado que este tejido puede activarse más con la exposición al frío e incluso ayudar a regular el azúcar en sangre y a influir en cómo el cuerpo quema otras grasas.

Esa adaptabilidad fue una pista temprana para el equipo de Texas. Quieren saber cómo la respuesta de una persona al calor y al frío se correlaciona con la altura, el peso y la forma corporal. ¿Cuál es la diferencia, pregunta Maddux, entre “un hombre que mide 1,98 metros y pesa 109 kilos” y otro en el mismo entorno “que mide 1,47 metros y pesa 40 kilos”? Pero el equipo también se preguntaba si la forma era solo parte de la historia.

Su experimento de varios años utiliza herramientas que los antropólogos no podían imaginar hace un siglo: dispositivos que rastrean el metabolismo en tiempo real y analizan la genética. Cada participante recibe una tomografía computarizada (para medir la forma corporal), una exploración DEXA (para estimar porcentajes de grasa y músculo), escaneos 3D de alta resolución y análisis de ADN a partir de saliva para examinar la ascendencia genética.

Los voluntarios se tumban en ropa interior, como yo hice, durante unos 45 minutos en cada condición climática, en días separados. Hay frío seco, alrededor de 4 °C, parecido a entrar en una cámara frigorífica. Luego calor seco y calor húmedo: 44 °C con 15% de humedad y 36 °C con 85% de humedad. Lo llaman “ir a Las Vegas” y “ir a Houston”, dice Cowgill. La sesión en la cámara es lo bastante larga para medir un efecto, pero lo bastante corta para ser segura.

Antes de viajar a Texas, Cowgill me dijo que sospechaba que las viejas reglas caerían. Los estudios que relacionan la tolerancia a la temperatura con la raza y la etnia, por ejemplo, parecían endebles porque los antropólogos biológicos actuales rechazan el concepto de razas distintas. Es una premisa falsa, según me dijo: “Nadie en antropología biológica argumentaría que los seres humanos no varían en todo el mundo; eso es obvio para cualquiera con ojos. Pero, no puedes trazar fronteras nítidas alrededor de las poblaciones”.

“Creo que hay una posibilidad considerable de que pasemos cuatro años probando esto y descubramos que, en realidad, la longitud de las extremidades, la masa corporal, la superficie […] no son las cosas principales que predicen cómo te va en el frío y el calor”, añadió.

Adaptable hasta cierto punto

En julio de 1995, una ola de calor que duró una semana elevó las temperaturas en Chicago por encima de los 38 °C, causando la muerte de unas 500 personas. Treinta años después, Ollie Jay, fisiólogo en la Universidad de Sidney (EE UU), puede duplicar las condiciones de aquella ola de calor excepcionalmente húmeda en una cámara climática de su laboratorio.

“Podemos simular la ola de calor de Chicago de 1995. La ola de calor de París de 2003. La ola de calor [a principios de julio de este año] en Europa”, dice Jay. “Mientras tengamos la información sobre temperatura y humedad, podemos recrear esas condiciones”.

“Todo el mundo tiene una experiencia bastante íntima de lo que es sentir calor, así que tenemos 8.000 millones de expertos en cómo mantenerse fresco”, afirma. Sin embargo, nuestra percepción interna de cuándo el calor se vuelve mortal es poco fiable. Incluso atletas profesionales supervisados por médicos experimentados han muerto tras pasar por alto señales de advertencia peligrosas. Y se ha hecho poca investigación para explorar cómo responden al calor extremo poblaciones vulnerables como personas mayores, quienes padecen enfermedades cardíacas y comunidades de bajos ingresos con acceso limitado a sistemas de refrigeración.

El equipo de Jay investiga las estrategias más eficaces para sobrevivir. Critica el aire acondicionado, diciendo que consume tanta energía que puede agravar el cambio climático en “un círculo vicioso”. En su lugar, ha monitorizado los signos vitales de personas mientras usan ventiladores y pulverizadores de agua sobre la piel para soportar tres horas de calor húmedo y seco. En resultados publicados el año pasado, su investigación reveló que los ventiladores redujeron la tensión cardiovascular en un 86% en personas con enfermedades cardíacas en el tipo de calor húmedo típico de Chicago.

El calor seco fue otra historia. En esa simulación, los ventiladores no solo no ayudaron, sino que duplicaron la velocidad a la que aumentaba la temperatura central en personas mayores sanas.

El calor mata. Pero no sin resistencia. Tu cuerpo debe mantener su temperatura interna en una estrecha franja alrededor de los 37 °C, con menos de dos grados de variación. El simple hecho de estar vivo significa que produces calor. Tu cuerpo necesita expulsar ese calor sin acumular mucho más. El sistema nervioso relaja los vasos sanguíneos estrechos a lo largo de la piel. Tu ritmo cardíaco aumenta, impulsando más sangre caliente hacia las extremidades y alejándola de los órganos. Sudas. Y cuando ese sudor se evapora, arrastra consigo una gran cantidad de calor corporal.

Esta respuesta termorreguladora puede entrenarse. Estudios de van Marken Lichtenbelt han demostrado que la exposición a calor moderado aumenta la capacidad de sudar, reduce la presión arterial y disminuye la frecuencia cardíaca en reposo. Estudios a largo plazo basados en saunas finlandesas sugieren correlaciones similares.

El cuerpo también puede adaptarse de forma protectora al frío. En este caso, el calor corporal es tu salvavidas. Temblar y hacer ejercicio ayudan a mantener el cuerpo caliente. También la ropa. Se cree que las muertes por accidentes cardiovasculares aumentan en clima frío. Pero las personas más adaptadas al frío parecen ser capaces de redirigir el flujo sanguíneo de manera que mantienen sus órganos calientes sin que la temperatura en las extremidades baje demasiados grados.

A principios de este año, la antropóloga biológica Stephanie B. Levy (sin relación conmigo) informó que los neoyorquinos que experimentaron temperaturas medias más bajas tenían grasa parda más activa, lo que añade pruebas a la idea de que el funcionamiento interno de nuestros cuerpos se ajusta al clima a lo largo del año y quizá incluso durante toda la vida. “¿Nuestros cuerpos conservan una memoria biológica de las estaciones pasadas?”, se pregunta Levy. “Es una cuestión aún abierta. Hay algunos trabajos en modelos de roedores que sugieren que es así”.

Aunque las personas claramente se aclimatan con exposiciones suficientes, ya sea al frío o al calor, Jay dice: “Se alcanza un techo”. Fijémonos en el sudor: la exposición al calor puede aumentar la cantidad que sudas solo hasta que la piel está completamente saturada. Es un límite físico innegociable. Cualquier sudor adicional solo significa perder agua sin eliminar más calor. “He oído a gente decir que encontraremos la manera de evolucionar para salir de esto, que nos adaptaremos biológicamente”, dice Jay. “A menos que cambiemos completamente la forma del cuerpo, eso no va a ocurrir”.

Y la forma corporal puede que ni siquiera influya tanto en la termorregulación como se creía. El sujeto que observé, un entrenador personal, parecía exteriormente adaptado al frío: sus anchos hombros ni siquiera cabían en una sola imagen de la tomografía. Cowgill supuso que esa masa muscular lo aislaba. Sin embargo, cuando salió de su sesión en el entorno de 4 °C, empezó a temblar intensamente. Los investigadores lo cubrieron con una manta térmica. Siguió temblando. Más de una hora después, conduciendo hacia el almuerzo en un coche caliente, seguía diciendo que tenía frío. Una hora después, un pinchazo en el dedo no produjo sangre, señal de que los vasos sanguíneos en sus extremidades seguían contraídos. Su temperatura corporal cayó aproximadamente medio grado en la sesión fría, una bajada significativa, y su complexión más ancha no pareció protegerlo del frío tanto como lo hizo mi temblor involuntario.

Le pregunté a Cowgill si quizá no existe tal cosa como estar predispuesto de forma única al calor o al frío. “Absolutamente”, respondió.

Un caos caluroso

Entonces, si la forma corporal no nos dice mucho sobre cómo una persona mantiene su temperatura y la aclimatación también tiene límites, ¿cómo determinamos cuán caliente es demasiado caliente?

En 2010, dos investigadores sobre cambio climático, Steven Sherwood y Matthew Huber, argumentaron que las regiones del mundo se vuelven inhabitables a temperaturas de bulbo húmedo de 35 °C. (Las mediciones de bulbo húmedo son una forma de combinar la temperatura del aire y la humedad relativa). Por encima de 35 °C, una persona simplemente no podría disipar el calor lo suficientemente rápido. Pero resulta que su estimación era demasiado optimista.

Los investigadores “se aferraron” a ese número durante una década, dice Daniel Vecellio, bioclimatólogo en la Universidad de Nebraska, Omaha (EE UU). “Pero el número nunca se había probado empíricamente”. En 2021, un fisiólogo de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE UU), W. Larry Kenney, trabajó con Vecellio y otros para probar los límites de bulbo húmedo en una cámara climática. El laboratorio de Kenney investiga qué combinaciones de temperatura, humedad y tiempo empujan el cuerpo humano al límite.

Poco después, los investigadores establecieron su propio límite de bulbo húmedo para la tolerancia humana: por debajo de 31 °C en condiciones cálidas y húmedas para el grupo más joven, personas en su mejor momento termorregulador. Su investigación sugiere que un día que alcance 37 °C y 65% de humedad, por ejemplo, supone un peligro en cuestión de horas, incluso para personas sanas.

Fuente: Justin Clemons

En 2023, Vecellio y Huber se asociaron, combinando el creciente arsenal de datos de laboratorio con simulaciones climáticas de última generación para predecir dónde el calor y la humedad amenazan más a las poblaciones globales: primero Oriente Medio y el sur de Asia, luego África subsahariana y el este de China. Y suponiendo que el calentamiento alcance entre 3 y 4 °C sobre los niveles preindustriales este siglo, como se predice, partes de Norteamérica, Sudamérica y el norte y centro de Australia serán las siguientes.

El pasado junio, Vecellio, Huber y Kenney publicaron conjuntamente un artículo revisando los límites que Huber había propuesto en 2010. ¿Por qué no 35 °C? explicaba por qué los límites humanos han resultado ser más bajos de lo esperado. Aquellas estimaciones iniciales pasaron por alto el hecho de que nuestra temperatura cutánea puede subir rápidamente por encima de 38 °C en clima cálido, por ejemplo, lo que dificulta eliminar el calor interno.

El equipo de Penn State ha publicado análisis detallados sobre cómo cambia la tolerancia al calor según el sexo y la edad. Los límites de bulbo húmedo en participantes mayores resultaron ser aún más bajos (entre 27 y 28 °C en condiciones cálidas y húmedas) y variaron más de persona a persona que en los jóvenes. “Las condiciones que experimentamos ahora —especialmente aquí en Norteamérica y Europa, lugares así— están muy por debajo de los límites que encontramos en nuestra investigación”, dice Vecellio. “Sabemos que el calor mata”.

Lo que sugiere este cuerpo de investigación en rápido crecimiento, enfatiza Vecellio, es que no se puede definir el riesgo por calor con solo uno o dos dígitos. El año pasado, él y investigadores de la Universidad Estatal de Arizona (EE UU) analizaron el 10% de las horas más calurosas entre 2005 y 2020 en cada una de 96 ciudades estadounidenses. Querían comparar la investigación reciente sobre salud y calor con datos meteorológicos históricos para obtener una nueva perspectiva: ¿con qué frecuencia hace tanto calor que el cuerpo humano no puede compensarlo? Más del 88% de esas “horas calientes” cumplían ese criterio para personas a pleno sol. A la sombra, la mayoría de esas olas de calor se volvieron significativamente menos peligrosas.

“En realidad, casi nadie ‘tiene’ que morir en una ola de calor”, dice Ebi, la epidemióloga. “Tenemos las herramientas. Tenemos el conocimiento. Esencialmente todas [esas] muertes son prevenibles”.

Más que un número

Un año después de visitar Texas, llamé a Cowgill para saber qué pensaba tras cuatro veranos de experimentos en la cámara. Me dijo que la única regla sobre el calor y el frío en la que actualmente confía es… bueno, ninguna.

Recordó a un participante reciente —el hombre más pequeño del estudio, que pesaba 52 kilos—. “Temblaba como una hoja en un árbol”, dice Cowgill. Normalmente, alguien que tiembla con fuerza se calienta rápido. La temperatura central incluso puede subir un poco. “Él solo temblaba y temblaba y temblaba y no se calentaba nada”, comenta. No sabe por qué ocurrió esto. “Cada vez que creo que entiendo lo que pasa ahí dentro, aparece una persona que resulta ser una completa excepción a la regla”, añade, subrayando que no se puede pasar por alto cuánto varían los cuerpos humanos por dentro y por fuera.

La misma complejidad complica los estudios de fisiología.

Jay busca asumir esas complejidades corporales mejorando las simulaciones fisiológicas del calor y la tensión que causa en el cuerpo humano. Ha realizado estudios piloto que introducen el nivel de actividad y el tipo de ropa de una persona para predecir la temperatura central, la deshidratación y la tensión cardiovascular según el nivel concreto de calor. Luego se puede estimar el riesgo de la persona en función de factores como la edad y la salud. También trabaja en modelos fisiológicos para identificar grupos vulnerables, informar sistemas de alerta temprana antes de olas de calor y, posiblemente, asesorar a las ciudades sobre si intervenciones como ventiladores y pulverizadores pueden ayudar a proteger a los residentes. “El calor es un problema de toda la sociedad”, dice Ebi. Los responsables también podrían preparar mejor al público para las olas de frío de esta manera.

“La muerte no es lo único que nos preocupa”, añade Jay. Las temperaturas extremas traen morbilidad y enfermedades y tensionan los sistemas hospitalarios: “Todos estos impactos a nivel comunitario estamos pasando completamente por alto”.

El cambio climático nos obliga a enfrentarnos a la compleja ciencia de cómo interactúan nuestros cuerpos con el entorno. Predecir los efectos sobre la salud es un asunto grande y complicado.

La primera oleada de respuestas desde Fort Worth se materializará el próximo año. Los investigadores analizarán imágenes térmicas para procesar datos sobre la grasa parda. Resolverán si, como sospecha Cowgill, la forma del cuerpo puede no influir en la tolerancia a la temperatura tanto como se asumía antes. “La variación humana es la regla”, dice, “no la excepción”.

Max G. Levy es un periodista independiente que escribe sobre química, salud pública y medio ambiente.